ただっちのお誕生日のケーキづくりをしています。こどもたちが選んだのは、何度か作って経験を積んだシフォンケーキです!

ついにただっちの前にお手製のお誕生日ケーキが運ばれました!仲間に囲まれてお祝いされて、とても幸せそうなただっちです。

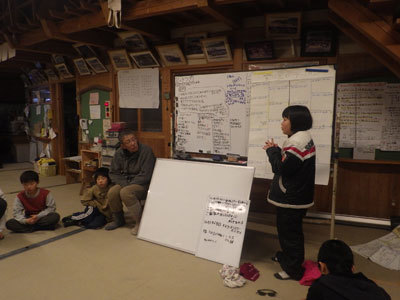

窯焚きレクチャーも3週目となりました。しっかり時間をかけながらだいだらぼっちの登り窯は毎年途切れることなくこどもからこどもへと心構えや窯の構造、焚き方を伝えています。

ついに登り窯がはじまります。火入れ式ではもみ切り式の火起こしで、17人全員で交代で回します。みんなで挑戦するこの時間が窯焚きに向けて心をひとつに団結して、さぁスタートです!。

火入れ式は安全祈願の意味もあります。安全に終えるられることを祈って、こだわりのお供えをしました。木彫りのだるま、海水からつくった塩、松の葉サイダー、だいだらぼっち産の新米です。こどもたちの想いがたっぷりつまっています!

三日間にわたる窯焚きがはじまりました。こどもたちは、窯の様子をよく観察して、仲間と顔を突き合わせて相談して、次の手を決めます。毎日の風呂焚きやご飯づくりで”火“を扱い、身につけてきたセンスが生きる瞬間です。

メンバーを交代して窯焚きをするには、次の当番への引継ぎが大切です。今の窯の状況を観察して気づいたことや自分たちが何を考えて焚いていたのかなど、こどもからこどもへ引き継ぎます。

窯焚きも佳境にさしかかり、窯の様子も刻一刻と生き物のように変わっていきます。ベストタイミングを逃さないように仲間と息を合わせて薪くべをします。

釉薬が溶けているかを判断する材料の中で、重要視しているのが実際に焼き物を窯から出して見ることです。1200℃の炎の中で焼かれている“色見”というテストピースを慎重に出して釉薬の溶け具合を確認します。

登り窯が無事に焚き上げを迎えました。窯焚きでこどもたちが発揮したチームワークは4月からの暮らしの中で積み上げてきたものがあったからです。このメンバーで最後まで楽しい暮らしをつくります!